中綴じとは?ページ数の少ない冊子におすすめの製本方法

書籍や冊子の製本方法は、ページの綴じ方によっていくつかに分類され、それぞれメリットやデメリットがあります。「中綴じ」はそのうちのひとつで、ページ数の少ないパンフレットやカタログといった小冊子でよく使われています。

ここでは、中綴じとそれ以外の製本方法について、メリットや向いている印刷物の種類などをご紹介しましょう。

書籍や冊子の製本方法は、ページの綴じ方によっていくつかに分類され、それぞれメリットやデメリットがあります。「中綴じ」はそのうちのひとつで、ページ数の少ないパンフレットやカタログといった小冊子でよく使われています。

ここでは、中綴じとそれ以外の製本方法について、メリットや向いている印刷物の種類などをご紹介しましょう。

目次

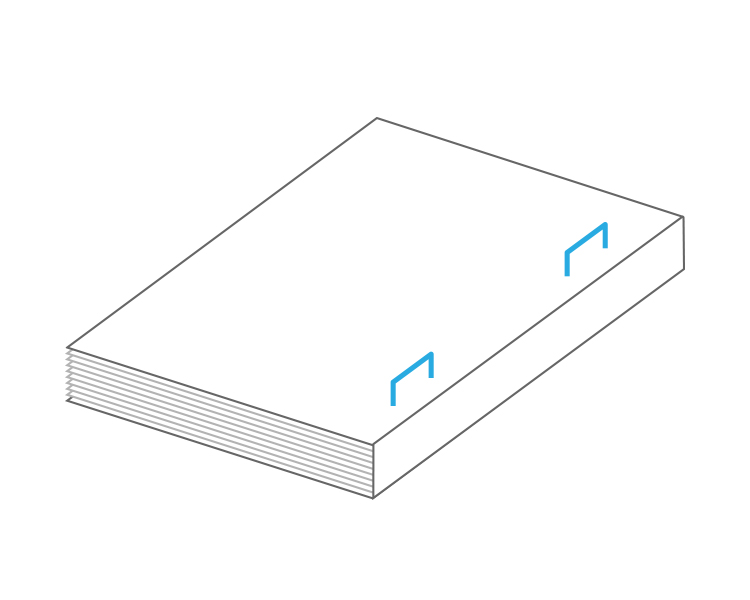

中綴じはスタンダードな製本方法のひとつで、印刷した用紙を重ねて中心から二つ折りにし、折った部分を針金や糸で綴じる方法です。本の外側から内側にステープル(針金)を打ち込む形が一般的で、この場合は「針金綴じ」とも呼ばれます。ページ数の少ない小冊子やカタログ、週刊誌などに広く使われる方法です。

糸で綴じる場合にはミシンが使われるため「ミシン綴じ」とも呼ばれ、ノートや絵本などによく使われます。

中綴じ製本には、以下のようなメリットがあります。

中綴じは用紙を重ねてステープルで綴じるだけですので、少ない工程で製本できます。そのため、低コストというメリットがあります。

会社概要やカタログ、商品パンフレットなど、数年単位で作り替えなくてはならない印刷物には、特に大きなメリットとなるでしょう。

中綴じの場合は、紙の中心部で綴じられていますので、ほかの綴じ方と異なり無理なくページを開くことができます。開いた状態のままにすることもできますので、商品カタログなど商談で使われる印刷物には最適の綴じ方といえます。

前項と関連しますが、本を無理なく開けるということは、誌面を有効活用できるため、自由度が高いデザインが可能です。ですので、インパクトのある画像を誌面いっぱいに大きく掲載して商品の魅力を伝えたり、左右両ページを使って広がりのある誌面を展開したりといったデザインが可能です。

中綴じにはメリットがある一方で、いくつかのデメリットがあります。

中綴じは、ステープルや糸で綴じるため、製本の強度には限界があります。特に、ページ数が多くなると確実に綴じることができず、ページが抜け落ちてしまうこともあります。

後述する平綴じや無線綴じといった製本方法の場合は、束ねた用紙の厚みがそのまま本の「背」になりますので書名などを入れることができます。しかし、中綴じではそれができませんので、本棚に差した場合の検索性は悪くなります。

1枚の用紙を二つ折りにすると、4ページになります。中綴じはそれを複数枚重ねたものですので、総ページ数は必ず4の倍数でなければいけません。

しかし、後述する平綴じや無線綴じの場合には、仕上がりサイズの用紙を1枚追加して、2ページ単位で作ることもできます。

綴じ方には、中綴じ以外にも複数あり、それぞれメリットやデメリットがあります。本の種類やページ数によって使い分ける必要がありますので、そのほかの綴じ方についてもチェックしてみましょう。

平綴じは、印刷を積み重ねて、側面から針金や糸を通して綴じます。ページ数の多いマンガ雑誌や、教科書に向いた綴じ方です。

本の背に厚みを出すことで、書籍タイトルなどを入れることができます。ただし、側面から綴じるために、「綴じ代」と呼ばれる余白部分が必要になるため、誌面の内側のスペースが狭くなるという欠点があります。

無線綴じは、平綴じの一種ですが、側面から針金や糸を使って綴じるのではなく、束ねたページの背を表紙とともに接着剤で固定する方法で、極端にページ数が少ないものには不向きです。

書籍や雑誌、カタログなど幅広く使われる製本方法で、本としての強度が高いので、少々雑に扱ってもページが抜ける心配がありません。

側面に針金や糸を使わない分、平綴じよりも誌面のスペースの無駄が少なくて済みます。

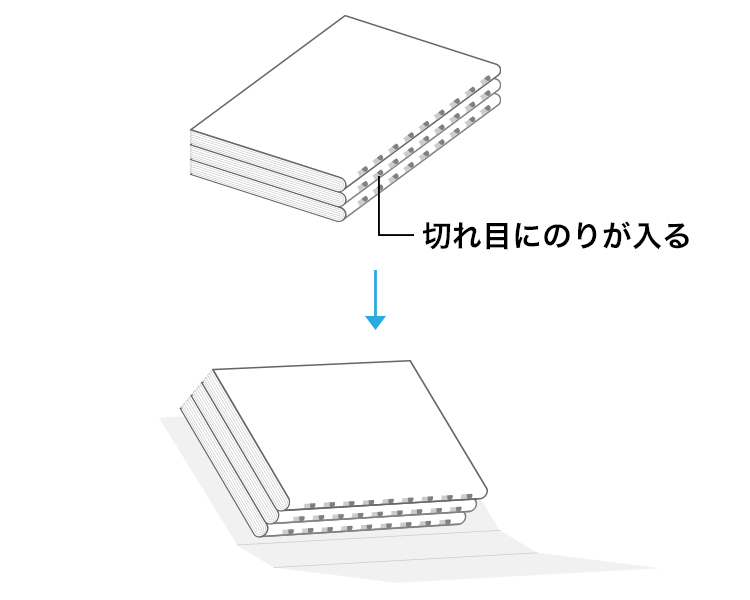

網代綴じは無線綴じの一種で、束ねたページの背に細かい切り込みを入れ、接着剤がしっかりなじむようにした方法です。無線綴じ以上に強度を高めることができます。

一般の企業で中綴じの印刷物を作るとなると、考えられるのは会社概要や商品カタログ、パンフレットなどでしょう。ページ数の少ない会社概要やパンフレットでは、見た目がすっきりとした中綴じは最適な方法です。また、ページ数が増えてくると、中綴じが良いか無線綴じが良いか、判断に迷うこともあるでしょう。

特に中綴じは、総ページ数が必ず4の倍数となりますので、掲載内容を取捨選択しなくてはなりません。デザインを制作会社に外注する場合でも、自社で掲載内容を選別しておくようにしましょう。

また、中綴じ以外の綴じ方のメリット・デメリットも理解し、印刷物の用途やコストについても調べた上で、最適な方法を選ぶことが大切です。