喪中はがきのマナーとは?はがきの書き方や選ぶポイントを紹介

喪中はがきを作成する機会はあまり頻繁にあるものではなく、「どのような内容を書けば良いかわからない」、「作成する際のマナーを知らない」といった疑問や不安を抱く人は珍しくありません。 この記事では、喪中はがきを作るにあたって覚えておくべきマナーや書き方をお伝えします。併せて紹介する喪中はがきのデザインを選ぶコツも覚えて、正しく失礼のない喪中はがきを作りましょう。

喪中はがきを作成する機会はあまり頻繁にあるものではなく、「どのような内容を書けば良いかわからない」、「作成する際のマナーを知らない」といった疑問や不安を抱く人は珍しくありません。 この記事では、喪中はがきを作るにあたって覚えておくべきマナーや書き方をお伝えします。併せて紹介する喪中はがきのデザインを選ぶコツも覚えて、正しく失礼のない喪中はがきを作りましょう。

目次

喪中はがきは年頭の挨拶ができないことを伝えるものであるため、相手が年賀状を作る前に送付するのが一般的です。あらかじめ喪中であることを伝えておくと、相手の負担を減らせます。

事前に喪中はがきを送れない場合には、寒中見舞いを送ることによって新年の挨拶ができなかった理由を伝えるのがおすすめです。喪中はがきを送る際のマナーを理解して、失礼のないように準備しておきましょう。

喪中はがきとは、「喪中であるため、新年のご挨拶を遠慮します」と相手に伝えるはがきのことで、年賀欠礼状とも呼ばれるものです。「親や兄弟などの親族が亡くなったことを伝えるもの」と考えている人もいますが、これは間違いであるため注意しましょう。

亡くなった方との関係性を問わず、喪中期間は1年間が一般的です。前年の1月に亡くなった場合も、12月に亡くなった場合も翌年の正月は喪中期間に当てはまります。

また喪中に当てはまる親族の範囲は、差出人を中心に考えて一等親または同居している二等親が一般的です。一等親とは親、配偶者、子ども、配偶者の親が当てはまり、二等親は祖父母、兄弟、孫、配偶者の祖父母、配偶者の兄弟が当てはまります。

ただし同居の有無や親族の範囲に関わらず、故人を偲んでいる場合は喪中はがきを出しても問題ありません。あくまでも差出人の気持ちを尊重することが大切なのです。

喪中はがきは、新年の挨拶を断るはがきであるため相手が年賀状の準備をしてしまう前に届けるのがマナーです。年賀状が販売される11月頃から郵便局での年賀状受付期間がはじまる12月上旬までに、相手の手元に届くように準備しておくとよいでしょう。

喪中はがきを送るのが遅くなると、相手はあなたに年賀状を送るつもりですでに印刷までしてしまうかもしれません。相手が年賀状を準備してしまう前、すなわち12月の上旬までにはお知らせするのがおすすめなのです。

もしも年末に不幸があった場合、いつも年賀状のやり取りをしている相手はいつもどおり年賀状を作成し、送られてくることが考えられます。そのようなときは喪中はがきではなく、寒中見舞いを作成しましょう。寒中見舞いとは松の内を終えた1月8日から節分までに送る季節の挨拶状のことで、喪中であったとしても送付できるのです。

寒中見舞いでは、年末に不幸があったために年賀状を送付できなかったことを伝え、連絡が遅くなったことを詫びる文章を記載しましょう。

喪中はがきのデザインを選ぶ際は、花言葉や故人の趣味を参考にするのがおすすめです。喪中はがきに描かれている花には、故人への思いが込められています。

また喪中はがきのデザインには好きなものを選んでよいため、故人の趣味にあわせた喪中はがきを作成するのも人気です。2つのポイントを参考に、故人を偲んだ喪中はがきを作成しましょう。

喪中はがきに描かれている花には故人への思いを込めた花が選ばれているため、花言葉を参考にしながら喪中はがきを選ぶのがおすすめです。

例えば仏教において蓮は極楽浄土に咲く花と考えられており、神聖または清らかな心という意味を持っています。

長寿の象徴でもある菊には、高貴や高潔、清浄という意味が込められていたり、喪中はがきの定番デザインである胡蝶蘭には、清純、純粋な愛という意味が込められていたりするのです。

故人の趣味を反映したデザインの喪中はがきを用意する方は多く、受け取った方も故人を偲びやすいため人気があります。

ただし、喪中はがきは新年の挨拶ができないと報告することが目的のはがきであるため、派手なデザインは避けるようにしましょう。ラクスルでは無料で使えるテンプレートを豊富に用意しているため、故人の趣味に合わせた喪中はがきを作成できます。

テンプレートの中には画像を挿入できるものもあり、思いを込めた喪中はがきの作成が可能です。

喪中はがきには、新年の挨拶ができないことや故人の名前、感謝の気持ちなどを書くことが一般的です。喪中はがきは弔事にかかわるはがきであるため、前文を書かずに新年の挨拶ができないことだけを記載しましょう。

また喪中であるため、「年賀」という言葉を使用しないのもマナーです。相手に不快な思いをさせないように、マナーを守った喪中はがきを作りましょう。

喪中はがきには、以下の内容を記載するのが一般的です。

・年賀欠礼の挨拶

・故人の名前や年齢

・先方への感謝や健康を祈る言葉

・日付

・差出人名や住所

喪中はがきを作る際は、前文を書かずに直接本題へと入りましょう。前文とは拝啓や敬具といった文章の最初と最後に書かれる頭語や、時候の挨拶を指します。弔事にかかわるはがきでは使用しないのがマナーです。

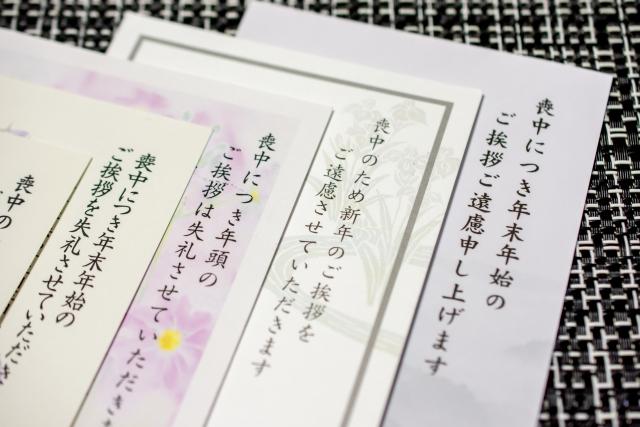

年賀には「新年の祝い」という意味があるため、喪中はがきを送る際には使用しないのもマナーです。年賀欠礼の挨拶をする際は、新年や年頭、年末年始という言葉を用いましょう。以下の文を参考にして喪中はがきを作成するのがおすすめです。

・喪中につき新年のご挨拶をご遠慮申し上げます

・喪中につき年頭のご挨拶をご遠慮させていただきます

新年の挨拶ができないことを伝えるだけに留め、近況報告は書かないようにしましょう。喪中はがきに近況報告を書いて出すと、不謹慎だと捉えられる場合もあります。

出産や引っ越し、結婚などの報告を行いたい場合は、それぞれの報告を伝えるはがきを用意しておくか、寒中見舞いを利用します。ただし四十九日が過ぎてから報告するのが無難です。

喪中はがきは郵便局で販売されていないため、自分で用意して作成しなければいけません。喪中はがき用として販売されている通常はがきや切手を使用して準備しましょう。

もしも喪中はがきを送付していない方から年賀状が届いた場合には、喪中はがきではなく寒中見舞いを送付します。喪中はがきを作る際は、以下の2つに注意しておくと安心です。

喪中はがきはデザインに決まりがないため郵便局では販売しておらず、自分で作成したり、あらかじめデザインされたはがきを文具店などで買ったりする必要があります。

喪中はがきに使えるのは、通常はがきと私製はがきの2種類です。通常はがきは切手を貼る必要がなく、喪中はがき用として胡蝶蘭がデザインされているものもあります。

私製はがきは郵便局以外で販売されており、切手を貼って送付するはがきです。使用する切手は決まっていて、「弔事用63円普通切手・花文様」を選ぶ必要があります。

自分で喪中はがきを作成できない場合は、ネットでの印刷がおすすめです。デザインを選ぶだけで作成してもらえるため、忙しい方でも注文しやすいでしょう。ラクスルでは宛先印刷も行っているため、時間のない方でも利用しやすくなっています。

喪中はがきを出していない方から年賀状が届いた場合は、松の内が終わった1月8日以降に寒中見舞いを送付しましょう。

年賀状を受け取ったことに対する感謝の気持ちと、喪中で送付できなかったことを伝えます。「賀」にはお祝いの意味が込められているため、年賀状と記載するのではなく「年始状」とすることが大切です。

また故人の友人や知人から故人に対して年賀状が届いた場合も寒中見舞いを送付し、受け取る当人が亡くなったことを伝えます。